幼稚園に入ったり、小学校間近になると、なんとなく気になり出す本屋のドリルコーナー。

そろそろやらせた方がいい?まだ早い?みんなはもう始めてる?

えぇい!気になるなら買ってしまえ。

という感じで、我が家は小学校に入るまで、くもんのドリルに5年ほどお世話になりました。

- 何歳から使えるの?

- 難しい?

- 飽きちゃわない?

そんなギモンにお答えします。

早速はじめたいあなた!こちらから購入できます↓

【2023年】Amazonプライムデーおすすめ商品【まとめ買い】

なんで、くもんのドリルを選んだの?

ドリルっていろいろあるじゃん?

学研とかチャレンジとかさ・・。

数あるドリルの中で、なんでくもんを選んだかって? そりゃ有名どころだからです。

くもんのドリル、売れてるらしいんですよ。

人は知名度のある名前に弱いですよね、私もその1人です。

とりあえず、くもんを買っておけば間違いないか、なんて思ったわけですよ。

くもんの幼児向けドリルは何歳から使えるの?

『くもんの幼児向けドリル』と一口に言っても、難易度別、種類別に39冊もあります!

どのドリルを選ぶかによって変わりますが・・

ママが手をそえて、一緒に鉛筆を持つとすれば、2歳ごろのお子さんでも取り組むことは可能です。

反対に、ある程度1人でやらせたいのならば、4,5歳くらい~かなと思います。

どんな種類のドリルがあるの?

くもんの幼児ドリルは5つの分野に分かれています。

- えいご

- もじ・ことば

- かず・けいさん

- めいろ

- こうさく

2,3歳で、初めて鉛筆を持つ!というお子さんには『はじめてのおけいこ』がオススメです。

- まっすぐな線を書いたり

- カンタンな迷路に挑戦したり

[char no=”1″ char=”ポケザウルス”]鉛筆の使い方から始めることができます。[/char]

鉛筆の持ち方はもういいから、文字の書き方や計算の練習をさせたい!

という少し大きなお子さんは、それぞれの分野から自分が取り組みたいドリルを選ぶのをオススメします。

このあと1分野ずつ、紹介していきますのでご参考になさってください。

飽きてすぐにやめちゃわない?

くもんのドリルは反復練習を特徴としています。

なのでお子さんの性格によっては飽きてすぐに放り出してしまう子もいるでしょう。

そんなときは、くもんにこだわらず、好きなキャラクターのドリルを選ぶとうまくいく場合があります。

たとえばポケモンのドリルなんてどうでしょう?

子どもにとってはビジュアルは超重要です。

あなたが抵抗なければ、う〇こもあります。

下ネタも、ときには有効活用できます。(特に男の子)

ドリルの選び方:親が考えるより1つ易しいレベルから始めよう!

ドリルの種類を変える前に1つだけ確認してほしいことがあります。

それがドリルの難易度です。

子どもは少しでも課題が難しいと感じると、「飽きたー!」と言って、投げ出してしまいがちです。

そのためドリルを選ぶ際は、お子さんができる!と思ったものの1つ前から始めるのがオススメです。

もしかしたら、あっけないほど短い時間で1冊のドリルを終えてしまうかもしれません。

でも、お金がもったいない!やっぱりカンタンすぎた!なんて思わないでください。

幼児教室に通わせることを考えたら、市販のドリルの金額なんて微々たるものです。

むしろ「なにこれカンタン!おれ天才!!」ぐらいにお子さんを乗せられたら大成功です。

すぐに次のドリルに挑戦したくなることでしょう。

ドリルに取り組めば、文字や計算がマスターできるの?

ドリルに取り組む以上、成果を求める声は当然だと思います。

ただ正直に話すと、各ドリルに1度ずつ取り組んだだけでは、内容を完全にマスターするのは難しいです。

もちろん個人の能力に違いはありますが、大多数のお子さんは反復練習が必要です。

くもんのドリルは丈夫だよ

くもんのドリルは、複数回の消しゴムに耐えられるよう丈夫に作られているため、何度か消して再利用するのも1つの手段です。

ただ、それだと頑張った痕跡が消えてしまうので、複数回学習させたい場合はあらかじめコピーする手もあります。

我が家にはプリンターがないので、コピーをするとなればコンビニ頼りです。

手間を考えると、もう1冊買ったほうが楽ですね。

色鉛筆で何度か同じプリントをやってもいいんじゃない?

同じプリントに違う色鉛筆で何度か取り組むのもカラフルで楽しいですよ。

ま、どんな方法を選ぶにしろ、ほどほどに。

作業量が多すぎて、勉強ぎらいになっては元も子もありませんので。

ちなみに我が家は基本的に1冊1回のみ。

学習内容が把握できればOKという考え方です。

年齢が追いつかないと、理解が難しい内容もありますので、くれぐれもムリは禁物です。

少しずつ、少しずつでいいんです。

勉強は楽しく続けられる方法を身につけることが大切です。

くもんの幼児ドリル・算数

くもんと言えば計算問題!とお考えのママさんも多いはず。

実際、私の同級生も計算が速かったり、算数が得意な子はくもんに通っていることが多かったです。(もしくはそろばん)

幼児ドリルにおいても、くもんは算数に力を入れており、難易度・種類別に11冊のドリルがあります。

ここからは実際に息子たちが取り組んだ算数ドリルをご紹介します。

数字が書けるようになりたい!

2、3歳くらいの小さなお子さんでも、ママさんと一緒に取り組めるのが『はじめてのすうじ』です。

線を引く練習から始め、1~10までの数字を学びます。

『はじめてのすうじ』の次に取り組みたいドリルが『やさしいすうじ』です。

1から30までの数字を学びます。

『やさしいすうじ』を終えると、次は『すうじおけいこ』です。

ここで、ぐぐっと難易度が上がります。

数字は1から120まで広がり、自分で記入する箇所も大幅に増えます。

実際、息子は購入してから1冊終えるまでに、1年以上かかりました。

途中で投げ出してしまっても叱らず、あきらめず、長い目で付き合う根気が必要です。

足し算ができるようになりたい!

数字に慣れると、次に取り組むのが足し算ですね。

くもんのドリルにも『はじめてのたしざん』があります。

でもちょっと待った!ドリルに取り組む前に、ぜひやっておきたいことがあります。

それは日常生活の中で足し算とはどんなものかをイメージしておくことです。

たとえば「お菓子が1つ、お菓子がもう1つ、合わせるといくつになる?」みたいな感じです。

いきなり+(プラス)という記号だけを見せられても、子どもは何コレ!?難しい?と苦手意識を持ってしまいます。

数式を学ぶ前に、簡単な例を知っておくだけで、足し算のハードルはグンと下がります、ぜひお試しください。

ドリルの中身はこんな感じです。最初は数字のおさらいから始まります。

1+1から始まり、最後は2桁+1、+2の足し算(答えが30まで)が出題されます。

鉛筆を使い慣れていない子どもだと、1ページ答えを書くだけで疲れてしまうかもしれません。

子どもがドリルをイヤがったら、計算自体ではなく、答えを書くことが疲れるのかも?と疑ってみてください。

計算練習自体に重きを置くのなら、子どもが答えて、数字は親が書いてあげてもいいと思います。

(とはいえ実際の学校のテストでは、子どもが書くしかないので・・ボチボチ練習ですね。)

時計が読めるようになりたい!

子どもが時間を意識するようになったら『はじめてのとけい』に挑戦してみましょう。

何時・何時半の時刻を読むことを学習します。

1時、2時など、きりのよい時間は自然と学べる子が多いでしょう、難しいのはここからです。

「1時半・・半ってなーに?」

そうか・・子どもがいつも時計で見ているのは、瞬間を切り取った時刻だけ。

つまり、時間は常に動いている(進んでいる)という概念が得られにくい・・。

それならば!

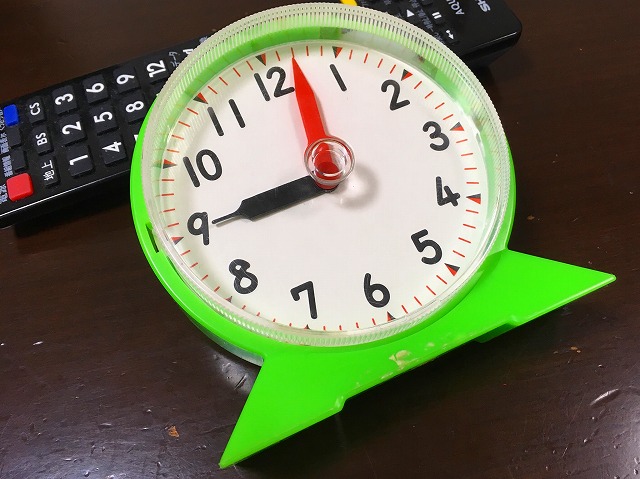

ジャジャーン!算数セットに入っている時計の模型です。(うん十年前の私が使ったやつ・・。)

実際に針を回しながら、朝起きました7時、バスが来ました9時!と1日をスケジューリングしていきます。

息子たちは、これで時間の流れをつかむことができました。

アナログだけど効果は絶大です!

ぜひ、お試しください。

くもんの幼児ドリル・国語

くもんの幼児ドリル・国語には、難易度・種類別に12冊のドリルがあります。

算数と同じく、反復練習を柱とした構成です。

ひらがなやカタカナはもちろんのこと、漢字やカンタンな文の作り方も学ぶことができます。

息子たちも、鉛筆を覚えたてのころは楽しんで文字をなぞっていたのですが、次第に飽きてやらなくなってしまいました。

なので詳細なレビューが残せません。

毎日コツコツ課題に取り組み続けられるタイプのお子さんにオススメの教材です。

我が家の息子たちは、勢いがついたときに大量に勉強したいタイプでした。

代わりに、こちらの本でひらがなを学びました。

参考記事:ひらがなの練習方法【いつから始める?なぞらずにうまくなる?】

くもんの幼児ドリル・英語

くもんの幼児向け英語ドリルは3冊あります。

- はじめてのアルファベット

- やさしいアルファベット

- アルファベットおけいこ

- アルファベットを見るのも書くのも初めて!というお子さんには、1の『はじめてのアルファベット』がオススメ。

文字が大きく、鉛筆に慣れていない小さなお子さんでも取り組みやすいです。

- 反対に文字が小さくてもいいから、たくさん練習したい!というお子さんには、3の『アルファベットおけいこ』をオススメします。

幼児ドリルですが、アルファベットを習って間もない小学生でも活用できます。

大文字が書けるようになりたい!

大文字の練習をしたいお子さんには『はじめてのアルファベット』が最適です。

カラフルな色使いが子どもの興味を引きつけます。

小文字が書けるようになりたい!

小文字の練習をしたいお子さんには『やさしいアルファベット』がオススメ。

大文字の復習をしつつ、小文字の練習を始めます。

文字の大きさは、はじめてのアルファベットと、さほど変わりません。

アルファベットをたくさん書いて練習したい!

アルファベットを書くことが楽しくなってきたら、『アルファベットおけいこ』に挑戦しましょう。

これまでの2冊と比べると、少し文字が小さくなります。

大文字と小文字の総復習です。

くもんの幼児ドリル・迷路

くもんの幼児ドリルには、めいろという分野があります。

めいろに取り組むことで得られる効果には次のようなものがあります。

- 鉛筆を使うことに慣れる

- 筆圧を鍛える

- 先を見通す力をつける

- 集中力を鍛える

ただの遊びとあなどるなかれ、意外と中毒性があって、はまるお子さんが多いです。

文字の練習を始める前の鉛筆トレーニングとしても最適です。

3~4歳のお子さんにオススメのめいろ集

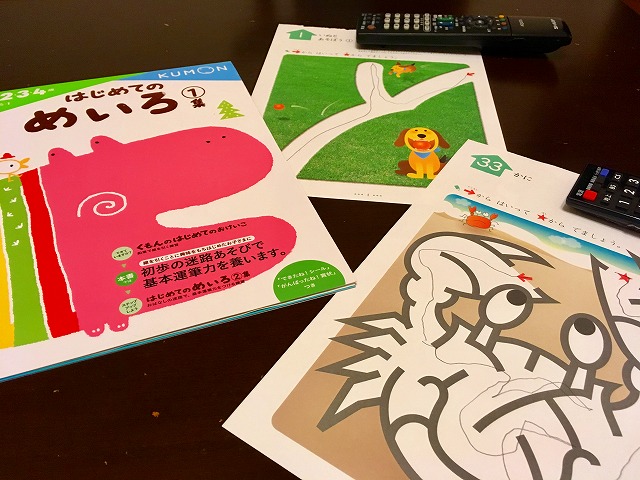

3~4歳、年少さんくらいのお子様にオススメのめいろ集は2つ。

- はじめてのめいろ1集

- はじめてのめいろ2集

どちらも迷路でたどる道が広く、ほとんど迷うことなくゴールにたどりつけます。

慣れるまでは数枚、手を貸す必要があるかもしれませんが、勢いがついてくると子ども1人で取り組むこともできます。

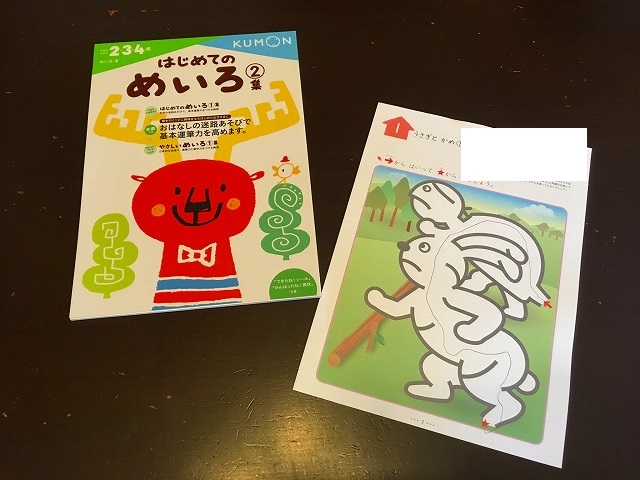

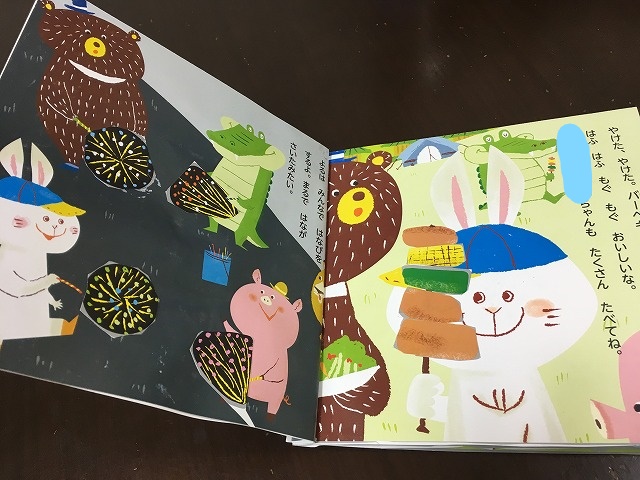

はじめてのめいろ2集では、昔話を題材にした迷路が登場します。

おなじみの『うさぎとかめ』『ももたろう』など、その数は計30作品にものぼります。

めいろを終えたあと、題材となった昔話についてお子さんと話をするのも楽しいですね。

4~5歳のお子さんにオススメの迷路集

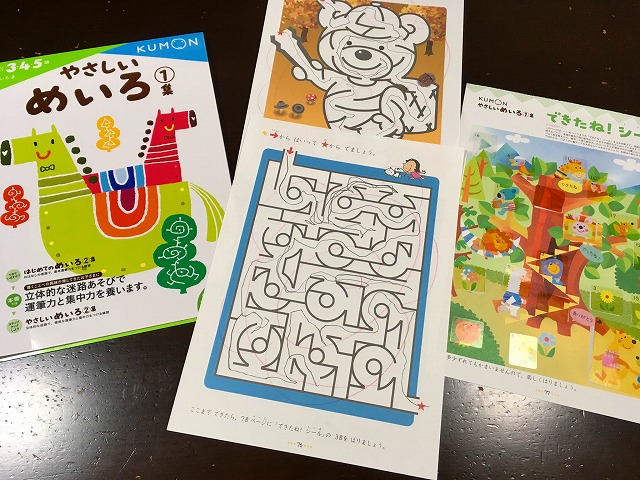

4~5歳、年中さんくらいのお子さんにオススメの迷路集は2つ。

- やさしいめいろ1集

- やさしいめいろ2集

はじめてのめいろ集と比べると、道幅が狭くなっています。

鉛筆に不慣れなお子さんだと、途中で嫌になってしまうかもしれません。

難しいなと感じたら無理をせず、1つ前のめいろ集から始めることをオススメします。

やさしいめいろ集では、決まった絵だけを通るという条件付きのめいろも登場します。

たとえば上の写真の迷路の場合、猫だけを通ってゴールします。

内容的に難しいかどうかはさておき・・

息子は「亀さんと犬さんも、こっちにきてほしいって呼んでる気がするー!」と、あえて道を外れていきました。

子どもの想像力はたくましいです。

少しくらいルール通りにいかなくとも、笑って見守りましょう。

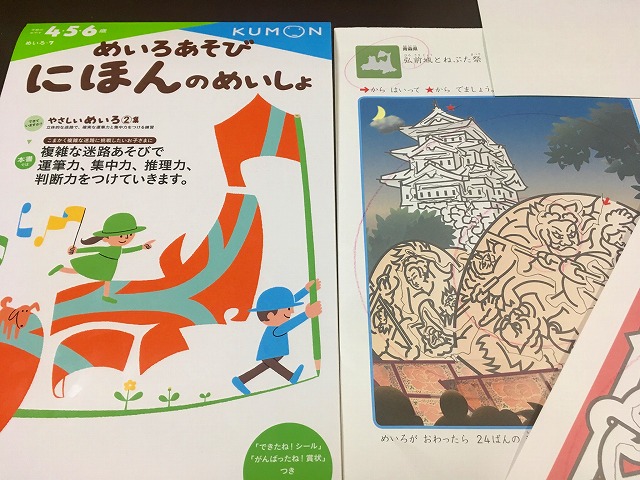

5~6歳のお子さんにオススメのめいろ集

5~6歳、年長さんくらいのお子さんにオススメの迷路集は4つ。

- めいろあそびどうぶつ

- めいろあそびのりもの

- めいろあそびにほんのめいしょ

- めいろあそびせかいのめいしょ

- どうぶつ、のりものの前半部分はカンタンです。

後半になるにつれ、難しくなります。

- めいしょはどちらも最初から難易度高めです。

迷路が大好き!もしくはそれほど得意でもないけど、ステップを踏んで自信がついてきた!というころに取り組みましょう。

集中力が続かず、迷路を嫌いになってしまいそうなら、無理におこなわなくてもいいと思います。

それくらい難易度は高めです。

めいろあそびどうぶつ

前半は、先のやさしいめいろの方が難しいのでは?と思うほど簡単なめいろに戻ります。

後半になるにつれて道幅が細かくなり、ぐんと難しくなります。

めいろあそびのりもの

本の中は車や船、飛行機でいっぱい!

乗り物好きにはたまらない一冊です。

ホバークラフト・・なんじゃそりゃ?そんなときはチャンス!子どもと一緒に辞書を引きましょう。

「知らなかったー。」「かっこいい乗り物だね。」と言うと、「僕は知ってたよ!」と得意げな息子。

ホントかよ!(笑)親も子も、よい勉強になると思います。

めいろあそびにほんのめいしょ

有名な観光地が多数掲載されています・・が、まだまだ知らない場所がたくさんありました。

小さなお子さんなら、なおさら興味がわきにくいかもしれません。

そんなときは迷路に取り組みながら、地図を確認したり、ネットで写真を見せてあげると喜びます。

あなたが訪れたことがある場所なら、ぜひ思い出話をしてあげてください。

その際、地名を覚えさせよう!とか、正確な情報を伝えなきゃ!なんて気張る必要はありません。

おぼろげでもいいんです、親が楽しそうに話す、というのがなにより大事です。

日本にはお城や神社、お寺がたくさんあって、なんだかおもしろいなー、くらいのことが伝われば今は十分だと思うのです。

めいろあそびせかいのめいしょ

世界の名所もあります、迷路シリーズの中では難易度MAX!!

根気があり、かつ迷路に自信があるお子さんはぜひ挑戦してみてください。

達成感が得られます。

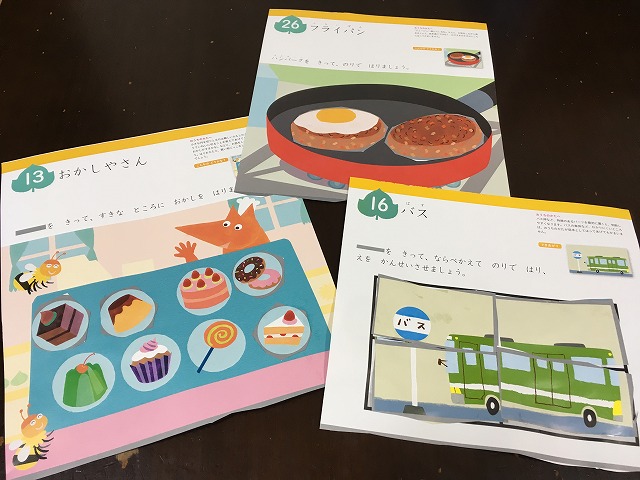

くもんの幼児ドリル・工作

くもんの幼児ドリルには、工作という分野があります。

「自宅で工作、やってみたいけど材料を用意するのが面倒だな・・。」

そんなママさんに朗報です。

くもんのかみこうさくシリーズ『はじめてのはさみ』では、子ども用のはさみが1本あれば、お手軽に工作遊びを楽しめます。

子ども向けはさみの選び方

子ども向けはさみの選び方、ポイントは以下の3つ。

- 閉じると先が丸くなる

- 手や指の大きさに合う

- 軽い力で開閉できる

とりあえず、イオンで2本の子ども用はさみを購入してみました。

お店で売っているはさみは、どれも4,5歳~を対象に作られているようです。

個人的には、持ち手の穴の大きさが左右対称の写真下のはさみが使いやすいと思いました。

ネットでは2,3歳向けのはさみも売っていますが・・

小さな子どもに使い方を教えるのは正直難しいのでオススメしません。

お店のはさみが扱える年齢になるまでは、折り紙をちぎるって丸めるとか、シール貼りとか。

はさみを使わない遊びを選んだ方が、親も子も安心して楽しめると思います。

かみこうさくには、のりも必要です

はさみ1本でOKって言ったじゃない!

あぁー、ごめんなさい。

『はじめてのはさみ』は、はさみ1本でよいのですが・・。

その次のかみこうさくシリーズからは、のりも必要になるんです。

まあ、ステップアップを喜んでね、のりも1本買ってやってください。

私は何も考えずにスティックのりを購入したのですが、後々確認したら、手で塗るタイプののりが推奨されていました。

確かに塗りやすいけど、手の汚れを気にする今時ボーイやガールには向かないかもしれません。

でも3歳児にはスティックのりも難しかったー!!

指の力が足りず、押せどものりが出てこない!予想外です(笑)

結局、親がのりを出し、それを子どもが塗り広げるという方法で乗り切りました。

まだ、回して出てくるタイプの方が使いやすいかも・・

どちらにしろ、工作は手伝い不可欠。

付き添える時間のあるときに、のんびりやりましょう。

あと、机には新聞をひくことを忘れずに、想像以上に汚れます。

服も汚れてもよいものにしましょう。

はじめてのはさみ作品集

こんなに可愛らしい作品がたくさん作れます。

工程は、はさみで切るだけ。もしくは切って折るだけ。

のりは必要ありません。

はじめてのかみこうさく1集作品集

『はじめてのかみこうさく』からは、はさみとのりが必要です。

『はじめてのはさみ』と比べると、パーツが小さくなり、数も増えます。

のりで貼り合わせるまでに、パーツをなくさないよう注意しましょう。

後半では、計10ページの立派な絵本を作ります。

のりで貼り合わせる、とのことですが強度が足りないためホチキス必須です。(親がやってあげてください。)

ホチキスの刃がむき出しになる場所には、上からテープを貼りました。

はじめてのかみこうさく2集作品集

これまで同様、はさみとのりがあれば作れます。(テープもあれば便利)

工作ドリルに実際取り組んでみて気付いたのが、子どもにとって切る、貼る以上に難しいのが折る作業であるということです。

- 谷折り、山折りがなかなか理解できない

- 折り方が分かったとしても、線に沿ってきれいに折るのは難しい

- そもそも子どもの指の力だと、しっかり折れ目がつかない

いやー、折るって緻密な作業なんですね。

子どもの視線を通すと、普段見えないことが見えてくるのは、とても面白いです。

ちなみに、こんなお掃除セットも作れます。そのうちルンバも採用されるのかしら。

かみこうさくあそび作品集

これまでは手取り足取り、子どもの作品なのか、はたまた親の作品なのか、分からないものも多くありました。

でも今回は違います。

兄弟で助け合いながら、ほとんど親の手を借りずに作品を完成させました。

もちろん細かな折り方など、助言は必要ですが・・。大きくなったものです。

くもんの幼児ドリルまとめ

いかがでしたでしょうか、今回は息子たちが5年くらいかけて取り組んだ、くもんの幼児ドリルをまとめてみました。

- なかなか外出できないご時世の暇つぶしにも良し

- 親子で一緒に知育を考えて取り組むも良し

- 自由に1人でやらせるのもまた良し

それぞれのご家庭に合わせた使い方、遊び方ができるのが家庭用ドリルのメリットです。

ドリルを通じて実際の公文式に興味を持たれた方は、教室見学に行ってみるのも面白そうですね。

教室の魅力をまとめた本も販売されています、海外にも、たくさんの教室があるそうで驚きました。