学研の幼児教室に通うか迷っている、どんなところか知りたい!

そんなギモンに答えます。

息子は2019年度、幼稚園の学研幼児教室(通称プレイルーム)に年中の1年間通いました。

我が子の体験が、今後入会を考えるお子さんの参考になれば幸いです。

学研の幼児教室プレイルームとは?

プレイルームに通う最大のメリット

通っている幼稚園で授業が受けられる

親にとって、お子さんをプレイルームに通わせる最大のメリットは、通っている幼稚園の中で授業が受けられること。

どんなことを勉強するの?

文字や数字に慣れ親しむのはもちろんのこと、人前で自分の意見を発表する、という機会をとても重要視しています。

もっと詳しく知りたい方のために、年中の1年間でおこなった勉強内容を簡潔にまとめました。

興味のある方は以下もご覧ください。

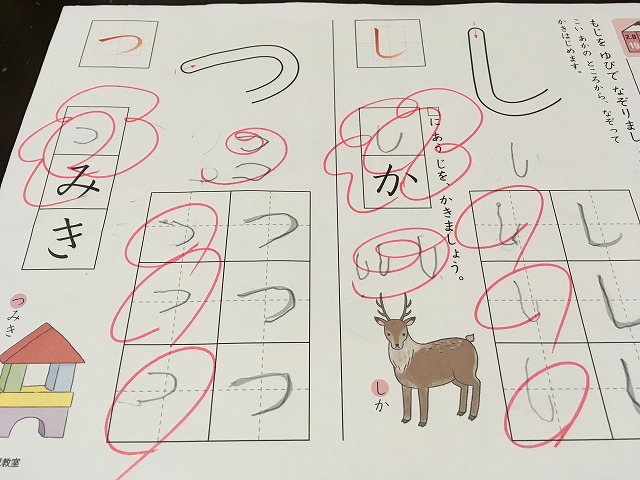

国語 【ひらがなの読み書き】

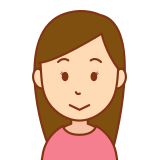

最初は、同じ平仮名を探すプリントから始まりました。

虫食いの文字を見つけます、イラストが可愛らしいですね。

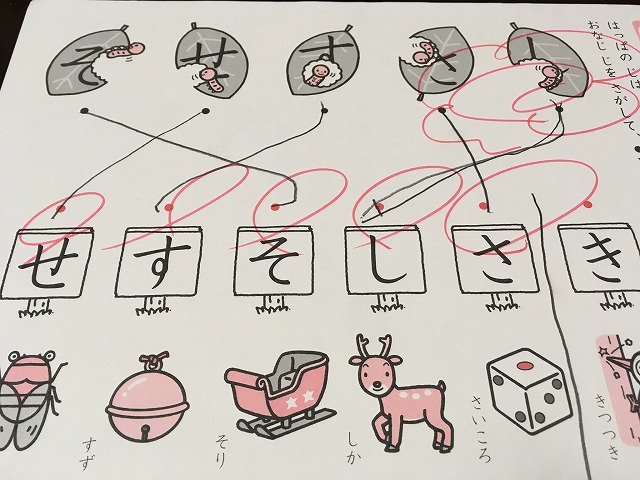

その後、言葉を作る練習をして、最終的にはこんなに細かなパズルに挑戦します。

比べてみると、難易度が上がっているのがよく分かります。(じゃんけん足りないじゃん笑)

平仮名がおおよそ読めるようになると、書く練習が始まります。

国語のプリントは点つなぎなども合わせて56枚でした。

年長さんでは反対語・対語・助数詞などを習うようです。

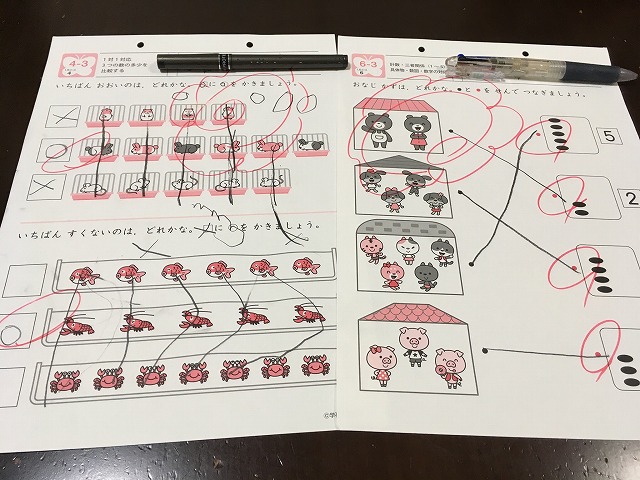

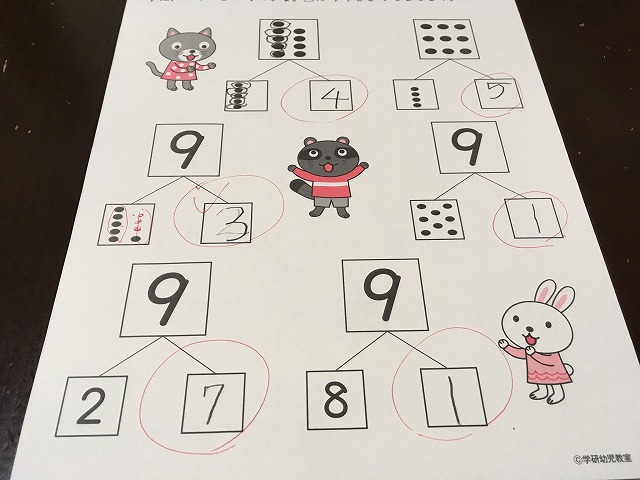

算数 【数合わせ→足し算】

算数は、物の数を合わせたり、大小を比較するところから始まります。

年中クラスでは、1つの文字がいくつといくつに分かれるかを理解するところまで。

足し算記号は出てきません。

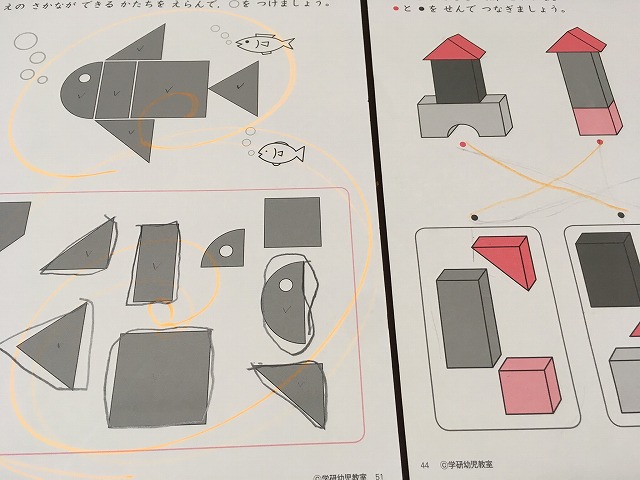

数字だけでなく、図形やパズル、空間認識のプリントにも挑戦します。

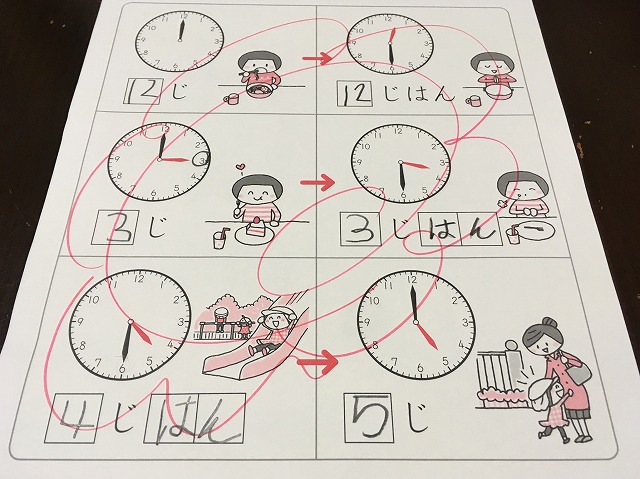

時計も読みます。

算数のプリントは全部で65枚でした。

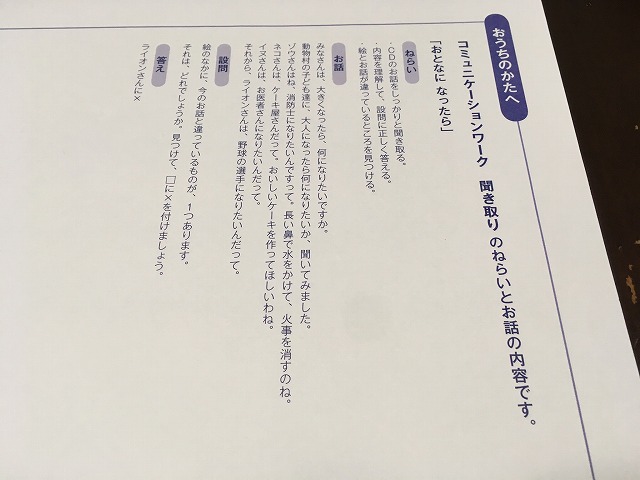

お話を聞いて答えよう

国語や算数の枠を超えて、問題文を聞いて質問に答えるというプリントがありました。

実際におこなっているところを見学したことがないので、細かな内容は分かりませんが、見たところ情報を整理する練習のようです。

情報を整理すると一口に言っても、課題がいくつかあるでしょう。

考えてみると大変ですね。

お子さんが頑張って取り組むことができたら、正誤に関わらず、おおいに褒めてあげたいものです。

プリントの裏には問題のねらいや、お話の内容が書かれています。

やる気のある方は、自宅でもう一度復習することもできますよ。

お話を聞いて答えよう、のプリントは全部で9枚でした。

先生はどんな人?

これは各教室、人柄による!としか言えませんが、息子の先生は、朗らかで優しそうな40,50代くらいの女性でした。

幼稚園の先生は、活発な子どもの世話をするため、たいていカジュアルな服装をしています。

そんな中、ジャケットを身に着け、フレアスカートを履いた姿は、まさに幼児教室の先生という印象を受けました。

服装を変えるって大事ですね。

子どもたちにとっても、遊ぶ時間と座学の時間で気持ちを切り替える良いスイッチになると感じました。

見学で受けた印象

私の見学した先生は、途中で遊び始めてしまう子どもには、毅然と注意、そして頑張ったことはしっかり褒める方でした。

勉強の内容だけでなく、挨拶や、机に座る姿勢にも気を配ってみえました。

幼稚園の先生は、先生といえど親しみやすく、つい友達のような感覚になります。

もちろんそれも魅力の1つです。

ですが、学研の先生のような、昔からの先生らしい先生と接して、礼儀を身につける機会があってもいいなと思いました。

宿題は出るの?

普段の宿題は出ませんでした

ですが、おうちでやってみませんか?というプリントは少しだけ持ち帰ってきました。

枚数にして1~2枚、すぐに終わります。

実際、自宅で一緒に取り組んだあとは、そのまま保存ファイルにはさみ、次の授業に持っていったことはありません。

夏休みだけ宿題が出ました

例外として、夏休みだけは宿題が出ました。

枚数にして3枚ほど。

こちらも、それほど難しかったり、時間のかかるものではありません。

結論として、宿題に追われる心配はありません。

授業料はいくら?

| プレイルームの授業料(月額) | |

|---|---|

| 年少 | 6,600円 |

| 年中・年長 | 7,150円 |

| +入会金 6,600円 | |

※授業料の情報は2023/06/08時点のものです。

詳しくは公式ページをご確認ください。

教室の開講日数は、月によってばらつきがありますが1ヶ月3~4回ほど、1コマ2千円くらいですね。

夏休みなどの長期休みは、通われている幼稚園によって対応が異なりますので各自ご確認ください。

学研ファミリーカードというクレジットカードを紹介されましたが、検討の結果、我が家は申し込みませんでした。

(ネットでは、カードの勧誘がしつこくて面倒・・という記事もあり、少し心配しましたが、息子の先生は強く勧めることはありませんでした。)

体験教室に行ってみよう

プレイルームに入会するかどうか迷ったら、まずは体験教室に行ってみましょう。

体験教室は、実際の授業に参加して、親は後ろで見守るというスタイルです。

クラス

- クラスは年少、年中、年長の3つに分かれています。

- 定員は1クラス15名前後と説明がありました。

息子の見学したクラスは10名ほどでした。

授業の様子

授業は、学研オリジナルのプリントをメインに進められます。

- 先生の説明

- 黒板の前に出てきて実際に問題に挑戦

- プリントに取り組む

- 答え合わせ

以上の流れが繰り返され、授業が構成されていました。

小学生の授業時間が1コマ45分であることを考えると、幼稚園児にとっては少し長い印象を持ちました。

案の定、途中で飽きてしまい隣の席の子どもと遊び始める・・なんて様子も。

ですが、小さな子ども相手に30分足らずの授業で受講料をとるのは、親御さんも納得がいかないでしょう。

少し退屈になることも見越したうえで、一定時間、机に座る練習をする、という視点でみるといいのかなと思いました。

参観日がありました

1回目の参観日

プレイルームの受講を始めて間もなく、5月に参観日がありました。

授業の後半、特別参加の補助の先生にプリントの指導を任せ、担任の先生から保護者に直接挨拶がありました。

保護者も順に簡単な自己紹介をして、我が子が成長してほしいところを聞かれました

その後、先生も個々に合わせて、コメントをして参観日は終わりました。

(長い時間席に座っていられるようになった、鉛筆をしっかり持てるようになったなど)

2回目の参観日

今回は補助の先生はおらず、親の一言もなく、先生からの話で終わりました。

みんなの前で、何を話そうか・・少し緊張していたので、内心ほっとしたのを覚えています。

ともあれ、我が子が実際に授業を受けている姿を見るのは、とても良い機会だと思います。

なんで1年間で退会したの?

正直に話すと、息子が飽きたからです。

年少のとき、友達がプレイルームに通うのに憧れ、1年通ってこんなもんかと本人なりに納得したのでしょう。

授業中はそれなりに楽しそうに見えましたが・・。

もとより本人が希望して始めた習いごと、引き際も本人に任せようということで退会しました。

プレイルームのメリット・デメリット

プレイルームのメリット

なかよしのお友達と一緒

通いなれた場所で、遊び慣れたお友達と授業が受けられる、安心ですね。

その半面、仲が良すぎて授業中に遊び始めてしまうお子さんももちろんいます。

先生はしっかり注意をしてくださいますが、気になる方は、あえて幼稚園外の幼児教室を選択するのも有りだと思います。

人前で発表する練習ができる

人前で発表すると言っても、まだまだ年中さん。

お友達と一緒に前に出て、問題の答えをボードに貼り、ほかのお友達に聞こえる声で「いーですか?」と聞いてみる。

たったそれだけ?いえいえ、実際にやってみると恥ずかしいし、簡単ではありません。

勇気を持って発表したあと、「いーですよ!」と周りから元気な声を返してもらい、自慢げに微笑む子どもたちがとても可愛かったです。

プレイルームのデメリット

プリントをたくさんこなしたいお子さんには不向きかも

前述のように、プレイルームでは人前で発表したり、先生が説明する時間があるため、1回の授業でおこなうプリントは3枚ほどです。

そのため、自分のペースでどんどんプリントをこなしたい、先に進みたい!と考えるお子さんには、少々物足りなく感じると思います。

先生との相性が悪いと途中変更しづらい

プレイルームにお子さんを通わせている、ほかのママさんに聞くと先生と相性が悪い・・と感じる場合があるようです。

もっと厳しくしてほしい!また、もっと優しくしてほしい!など。

ただプレイルームはグループレッスンのため、自分の子供と先生の相性が悪いからといって、すぐに先生交代!というわけにはいきません。

この悩みは、どんな習い事に通っても起こりえることですね。

深く悩むのはやめましょう、貴重な時間がもったいないです。

サクッと視点を切り替えて、ほかの習い事やレジャーを楽しみましょう。