そんなあなたに、オススメの本や勉強法をご紹介します。

この記事を書いている私は、アラフォー、2人の男の子の母です。

長男小1、次男年中で将棋にはまり、教室に通うこと1年あまり。

一通り将棋の基礎を覚え、兄弟でおうちで将棋を楽しめるようになりました。

祖父の影響で将棋にはまった息子たちに、将棋を楽しんでもらいたい!と奮闘した母の経験をお伝えします。

将棋初心者、まずは将棋盤を買おう

将棋を始めるためには、将棋盤と駒が必要です。

続くかどうか分からないし、高い物でなくて構いません。

動かす方向が分かる矢印付きの将棋駒

アマゾンで一番人気の将棋盤は、『くもん出版NEWスタディ将棋』です。

実際このページからも、定期的に購入されています。

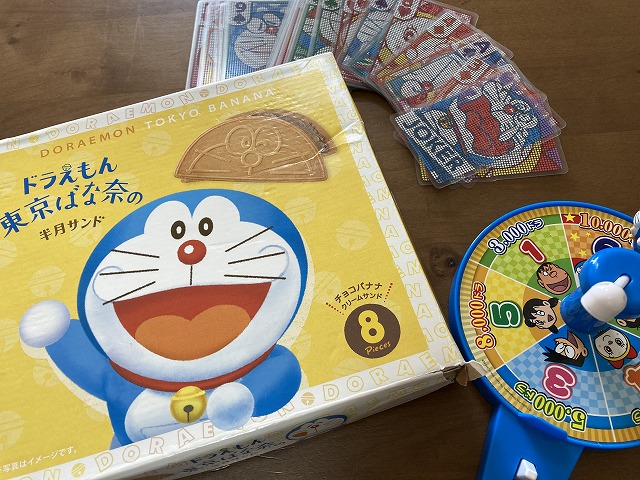

キャラクター物の将棋盤もあります。

こちらは『ドラえもん』将棋。

万が一将棋に飽きてしまっても使えるのが嬉しいですね(笑)

『鬼滅の刃』が好きなお子さんは、こちらで決まり!

あれかな、やっぱり子供は将棋だけじゃすぐ飽きちゃうのかな、ハハハ。

動かし方を覚えたら、矢印無しのコマにステップアップ!

矢印付きのコマで将棋を指しているうちは、超初心者です。

コマの動かし方を覚えたら、矢印無しのコマに挑戦しましょう。

将棋教室で使用するコマは、基本的に矢印がありません。

そのため、できるだけ早い段階で矢印の無いコマに慣れておくことをオススメします。

我が家の将棋盤をご紹介

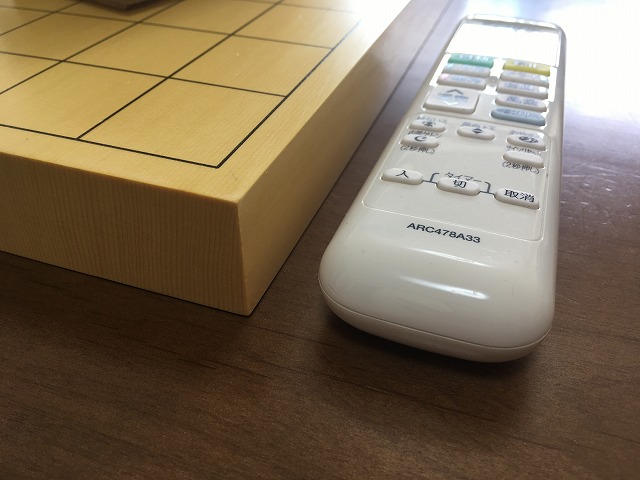

我が家はこちらの将棋盤を使っています↓

折りたためず収納性に欠けますが、重厚感があり、とっても格好いいんです。

箱から出すとこんな感じ、ヒバという木で作られた将棋盤です。

サイズは、横幅約33cm×奥行約36cm 厚み約3cm

一枚板ではなく、合板です。

厚みがあって(3cm)、ずっしり重いです。

比較のために、エアコンのリモコンを隣に置いてみました。

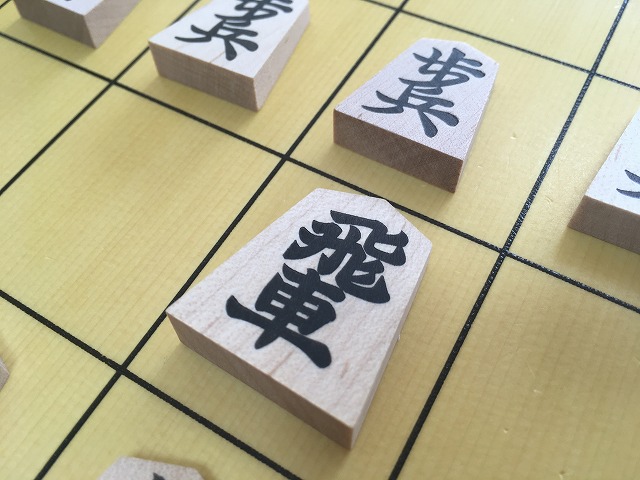

駒はアオカという木から作られています、アオカとはカエデの仲間だそうです。

文字の種類は押し駒です、つまり彫った字ではなく、スタンプor印刷された文字です。

「駒が成る」というルールを覚えるために、裏面の字が朱色になっています。

アップにするとこんな感じ、かっこいいですね。

実際に打ってみると、パチン!!といい音、買ってよかった~。

詰め将棋に挑戦しよう【オススメ本3選】ふりがな付き

将棋盤と駒を手に入れたら、次に詰め将棋の本を買いましょう。

ふりがな付きで小学生でも安心!

オススメの詰め将棋本を3冊ご紹介します。

どんどん強くなるこども詰め将棋1手詰め

詰め将棋の中でも、超基礎の1手詰めだけを集めた問題集です。

分かりやすい解説付きで、将棋を始めたばかりのお子さんにピッタリ。

監修は、棋士の中村太地(なかむらたいち)さんです。

中村太地さんのYoutubeチャンネルを見てみよう

本の監修をしている中村太地さんは、現役で活躍している本物の棋士さんです。

そして中村さん、ユーチューバーとしても活躍しています。

難しい将棋の解説だけでなく、子供向けの回もあるので、ぜひ一度ご覧ください。

上の動画では「どうぶつしょうぎ」に挑戦しています。

駒の数が少なく、小さなお子さんでも楽しめます。

普通の将棋を始めてみたけど、難しくてやんなっちゃったというお子さんにもオススメです。

Q.棋士ってどんな人?もの静か?おじいちゃんばっかり?

ダンスをしながら楽しく将棋の問題を解く若い棋士さんを見たら、将棋界のイメージが変わるかもしれませんね。

同じシリーズで3手詰め、5手詰めを集めた問題集もあります。

前作が気に入ったら、こちらもぜひ挑戦してください。

たくさん解いて強くなる! 子ども詰将棋1手詰め 250問

表紙に登場する可愛いキャラクターが子供を引きつけます。

たくさん解いて、題名通り強くなれるよう頑張りましょう。

監修は、棋士の及川拓馬さんです。

こども詰将棋220問

1手詰め、3手詰め、5手詰めの問題が1冊にまとめられています。

1手詰めに慣れたころに、挑戦してみてはいかがでしょう。

羽生さんが好きな息子は、楽しそうに取り組んでいました。

将棋初心者が詰め将棋に取り組むポイント

将棋の強い人は、短い時間で王将を積ませる手が思い浮かぶそうです。

私たち初心者も、できるだけ短い時間で問題が解けるよう、繰り返し練習してみましょう。

実際に将棋を指してみよう

詰め将棋がなんとなく分かって、実際の将棋が指したくなったら、こちらの本をどうぞ。

羽生善治のやさしいこども将棋入門

この本を読むと、将棋というゲームの中で、どんな風に駒を動かしたらよいかが分かります。

将棋の初心者は、本を眺めているだけでは実践の感覚がつかめません。

必ず実際の将棋盤で駒を並べて、ゲームの流れをつかみましょう。

マンガで覚える棒銀戦法

将棋初心者が最初に覚える戦法が、棒銀戦法(ぼうぎんせんぽう)です。

実際に将棋盤に並べながら読むと、より分かりやすいです。

【決定版】駒落ち定跡

将棋では、自分より強い人と対局するときに、相手の強い駒をなくしてもらう(落としてもらう)戦い方があります。

これを駒落ち(こまおち)と呼びます。

将棋初心者にとって決して簡単な本ではありませんが、自分に必要な部分を繰り返し読んで実践することで、将棋の基礎体力が身につきます。

あの藤井聡太くんも、小さなころ、この本を使って勉強したそうです。

大事なことなので2回言います、将棋初心者にとっては少し、いやとても難しい本です。

分からない箇所があれば、将棋教室の先生に教えてもらいましょう。

将棋教室に行ってみよう

駒の動かし方が分かる、簡単な詰め将棋が解ける。

そろそろ将棋教室に行ってみませんか。

将棋を指すには相手が必要です。

負かされるのは、ある程度覚悟して教室の扉をたたいてみましょう。

きっと、素敵な出会いが待っていることでしょう。

こちらから全国の将棋教室を検索することができます。

先生との相性もあるので、2,3箇所見学に行って、好きな教室を見つけましょう。

オンラインで将棋のレッスンを受けよう

家の近くに将棋教室がない・・

そんなときは「まなぶてらす」を使って、オンラインで将棋を教えてもらいましょう。

レッスンはSkype、もしくはZOOMを使います。

まなぶテラスの公式サイトを見る

将棋のオンラインレッスンの受け方

まずはトップページから「もっと先生を探す」をクリック。

講師検索ページで「将棋」にチェックして検索。

2人の先生が見つかりました!

初回レッスンは無料です!

さっそく登録して、将棋のオンラインレッスンを受けてみましょう。

コンピューター相手に対戦してみよう

人に教わるのはまだちょっと恥ずかしい。

そんなあなたにぴったりなのが、対戦将棋アプリです。

AIが、いつでも何度でも、あなたの対戦相手になってくれます。

ぴよ将棋

私たち親子が、よく使っているのが『ぴよ将棋』というアプリです。

まずはレベル1のひよこと対戦してみましょう。

こちら↓からダウンロードできます、無料です。

![]()

将棋初心者脱出おめでとう!

- 矢印が書いてなくても、コマの動かし方が分かる。

- 棒銀戦法で、最後まで対局することができる。

ここまできたら、将棋初心者脱出と胸を張ってもいいのではないでしょうか。

これからも、たくさん対局して将棋を楽しみましょうね。